7月末 芸術祭開幕

2012年07月30日

7月27日。いよいよ開幕二日前になってしまいました。すでに予算オーバーしてしまっているので、そうそう頻繁に蓬平に通えないので、ちょっと切羽詰ってきました。この二日間で全てをしあげなければなりません。とうもろこしは、勢いよく伸び、すでにおいしそうな実が膨らんでいます。

君男さんが育てている蚕は、「まぶし」の中で繭になっていました。とても白い繭です。約3千個あります。この時点では、まだ中の蛹は生きています。可哀想ですが、これから命を奪います。昔の人は、生活のために蚕の命を奪い、そのかわり「おかいこさま」「ぼぼさま」と感謝していたそうですが、果たして作品のためにこんなに大量の命を奪ってしまっていいものかどうか、いつも自問自答しています。ともかく、これらの繭は、作品と繭グッズに使われます。

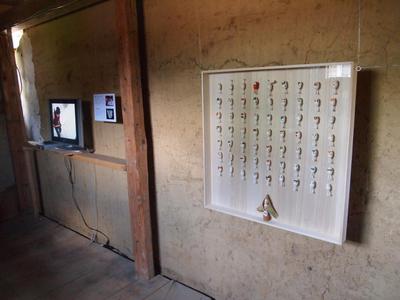

その「まぶし」の繭をそのまま用いた作品E「繭の字」が架かっている受付風景。漆喰壁が綺麗になったおかげで、展示が映えます。(作品Eの拡大写真は、カメラの電池が切れてしまっていい写真が撮れませんでした。また後日アップします。)

柱に巻いた繭糸。作品D「光をつむぐ 祈りをつなぐ」です。

会場を訪れたお客さんは、糸の出る繭をコップに浮かべた状態でぐるぐると柱の周りを回り、その軌跡が白く輝く糸となって柱を巻いていきます。写真ではほとんど分かりませんが、絹独特の美しさとピンと張った緊張感がとても美しいです。写真は開幕の前後に、私やお客さんが巻いたもので、ほぼ1日分です。これを毎日繰り返していきます。会期終盤にはどうなるか、楽しみです。

一応、コンセプトを申しますと、ぐるぐる回る行為は、お百度をイメージしています。また、繭から糸を引き、布を織る行為は、思いを紡ぐ行為にも似ていると思っています。(蓬平には自らの花嫁衣装を織った方もおられます。)目に見えないほどの微細な糸が様々な人にリレーされ、やがて美しい光の面が浮かび上がっていくプロセスは、古来からの人々の祈りが実を結んでいくビジョンを示しているのではないかと考え、上記のような題名をつけました。

なお、これもきちんとした写真を撮れなかったので、また後日アップします。

4本の柱の上を見上げると、外された天井の向こうの屋根裏の暗がりにこのような作品が浮かんでいます。ガストン・バシュラールは「空間の詩学」で「家は鉛直の存在として想像される」と述べていますが、この蔵は、天井板を外すと、夜空のような暗い闇が浮かんでいます。そこに再制作した作品C「空に放つ」と、ほうき星のような形状の生糸作品を配置しました。言うまでもなく、階下の作品の「祈り」の部分と呼応する意図があります。光源は自然光のみです。写真やビデオでは伝わりませんが、この空間に身を置くと、この上下の配置の関係とスケール感が、蔵という空間の内奥とうまくフィットしたように感じています。

大地の芸術祭のほかの作品に比べると、ずいぶん小ぶりなほうだと思いますが、このコンパクトさが結構いいのではないかと勝手に思っています。

受付コーナーの2階には養蚕プロジェクト資料展示コーナーを設けました。これまでの繭の家の記録映像や、繭グッズであるマユビトの全ラインナップを展示しています。なお、会場1階では、マユビトのほか、CD「桑の葉を揺らす雨」も販売しています。(収益は集落とプロジェクト運営に充てられます)

ともかく、ようやくなんとか作品が仕上がりました。

今回も前回の繭の家以上に集落の方のお世話になりました。蔵を提供してくださったコトエさん、様々の相談に乗ってくださった区長さん、蚕を飼ってくださった君男さん、宿と食事を提供してくださったかんねんさんご夫婦、糸引き指導をしてくださったまごべいさん、マユビト生産をしてくださったキヨミさんはじめマユビトチームのみなさん、蔵の片付けをお手伝いくださった男衆さんとこへび隊、野崎&村松さん、漆喰を塗ってくださった新一さん、電気工事をして下さった利晴さん、これから会場当番に入ってくださるみなさん、こへび隊のみなさん、書ききれていないかもしれませんが、大勢のみなさま有難うございました。